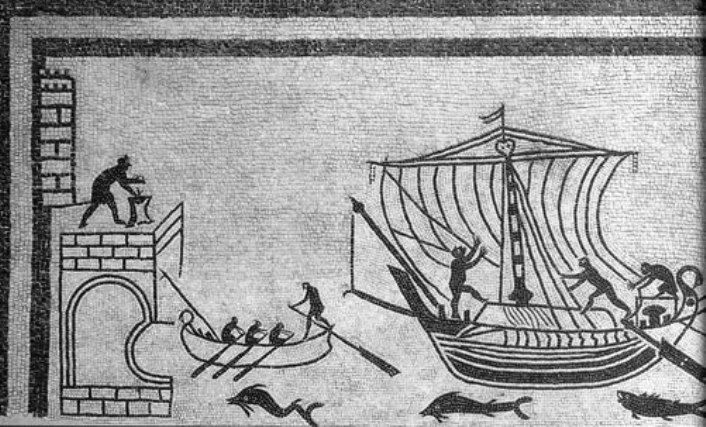

Il Museo Della Città di Rimini, è ospitato dal 1990 nella sede del Collegio dei Gesuiti. Attualmente si compone di circa 40 sale in cui sono esposte circa 1500 opere. Il cortile ospita il lapidario romano, al piano terra si può visitare la prima parte della Sezione Archeologica dedicata alla Rimini imperiale. Tra il primo e il secondo piano si trova la Pinacoteca che segue un percorso cronologico. Una serie di capolavori si trova al primo piano nella sala del Trecento con tavole di giotteschi, tra cui spicca Giuliano da Rimini. In un’altra sala della pinacoteca vi è poi un gioiello: “La Pietà” di Giovanni Bellini del 1500 circa che da solo vale la visita al Museo: grazia, dolcezza e armonia vibrano nell’opera del pittore veneto. Questa piccolissima introduzione era dovuta per chi non ha mai visitato il Museo che è ricchissimo di perle, io vi parlerò solo di due opere: il grande mosaico bianco/nero delle barche e quello policromo del pastore con la testa di Anubi. Il mosaico a tessere bianche e nere raffigura le imbarcazioni che rientrano al porto di Rimini attorniate da pesci e delfini, con l’ingresso al porto dove c’è l’addetto al faro, che alimenta il fuoco e l’equipaggio come lavora! Nella via Tempio Malatestiano, sono stati ritrovati i resti antichi di una grande domus, sotto Palazzo Diotallevi, scoperta nel 1975, fu costruita fra il II e il I secolo a. C. e ristrutturata intorno alla metà del II secolo d. C. è da questa domus che proviene il mosaico delle imbarcazioni, forse di proprietà di un ricco imprenditore marittimo. Ciò fa pensare ad una vocazione naturale per il mare da parte dei riminesi, ad un boom economico già nel I/ II secolo a. C., una Rimini antica al centro delle rotte commerciali, che mantenendo le sue tradizioni si è “inventata” negli anni ‘60 un altro boom: la spiaggia e le vacanze per tutte le tasche. Dei mosaici a tessere bianche e nere fa parte anche la raffigurazione di Ercole che ha in mano oltre alla clava una coppa nel gesto di brindare. Secondo la leggenda Ercole era il “protettore” più antico di Rimini. Da Piazza Ferrari sui resti di una ricca domus imperiale, provengono varie suppellettili di pregio, tra le quali si segnala un completo corredo medico con mortai, contenitori per medicinali e numerosissimi strumenti chirurgici in ferro e bronzo, sembra che Rimini anticamente ospitasse molti medici ma anche un sottobosco di maghe e fattucchiere. Da questa domus proviene lo splendido mosaico di Orfeo attorniato da animali (Orfeo è l’incantatore della Natura). Il mosaico del pastore con la testa di Anubi/cane, attorniato da animali, mi ha colpito tanto, proviene da una domus vicino all’Arco d’Augusto, forse è testimonianza di un nuovo gusto egiziano per la religione, le mode esistevano anche nell’antichità; ma il pastore potrebbe essere Orfeo, il culto di Orfeo era assai sentito, lo testimonia il mosaico della domus del chirurgo e una piccola scultura di Orfeo citaredo che si trova sempre ai Musei Civici. Se il pastore è Orfeo e la testa non è di Anubi, la raffigurazione potrebbe allacciarsi ad Ercole, in quanto Ercole e Orfeo sono gli unici dei che sconfiggono Cerbero, il cane a tre teste vorace demonio a guardia dell’Ade. Ercole non lo uccide lo affronta e arriva quasi a strangolarlo, poi lo riporta al suo posto di guardia. Orfeo scende nell’Ade per riportare in vita Euridice, incomincia a cantare dolcemente e Cerbero diviene buono come un agnellino. Comunque è sorprendente che su una stessa zona fiorisse bellezza, già nel I/ II sec. a. C. e sopra vi sorgesse più tardi Palazzo Diotallevi i cui proprietari possedevano una ricca collezione d’arte, come se la bellezza si rincorresse. Audiface Diotallevi (morto nel 1860) fu l’ultimo Sindaco di Rimini sotto il Governo Pontificio e fu anche uno dei fondatori della Cassa di Risparmio. Diotallevi aveva una importante collezione di dipinti, provenienti in massima parte dagli arredi artistici delle chiese riminesi soppresse da Napoleone nel 1797. Tra le opere la pala: L’Incoronazione della Vergine di Giuliano da Rimini, oggi ritornata ai Musei Civici della città e La Madonna Diotallevi di Raffaello Sanzio oggi conservata al Bode Museum di Berlino.

immagine: Mosaico delle imbarcazioni a Rimini

articolo già pubblicato sul quotidiano “La Voce di Romagna” il giorno 20/10/2014