Dopo l’anno Mille, superata la paura della fine del mondo, nasce la voglia di cambiare le cose. Lo sviluppo della città, i servi della gleba vanno dalla campagna al centro in cerca di un nuovo lavoro, nasce così l’artigianato. Ma anche nel contado, i lavoratori della terra avanzano i loro diritti ottenendo l’enfiteusi, cioè la cessione di terre incolte a condizione di migliorarle. La nascita della Cavalleria medievale e delle grandi scuole monastiche, delle grandi città marinare: Amalfi, Venezia, Genova e Pisa ed altro ancora. Ma la decadenza morale con la ricerca dei privilegi economici rimane, allora come oggi. Nella Chiesa simonia e concubinato la fanno da padroni, inoltre nel 1054 i cristiani d’Oriente si distaccano definitivamente da Roma, nel 1059 inizia la questione delle investiture mentre alla fine del secolo avviene la Prima Crociata. A fronte di questo degrado spiccano delle figure di Santi che provengono nientedimeno che dalla Romagna. Uno è San Romualdo e uno San Pier Damiani. San Romualdo (951/1027) nasce a Ravenna, da una famiglia nobile ormai decaduta, lascia la sua casa e inizia una serie di peregrinazioni lungo l’Appennino con lo scopo di riformare i monasteri e gli eremi. Converte l’imperatore Ottone III che lo nomina abate di Sant’Apollinare in Classe, ma lui rifiuta non vuole altro che essere un povero eremita, in questo e nel peregrinare ricorda un poco San Francesco ma è un po’ più aggressivo: tenta di strangolare un abate che si è comprato una carica. Fonda numerosi eremi, l’ultimo dei quali é Camaldoli, centro di preghiera e di cultura ancora oggi, nelle Foreste del Casentino. Tenta di evangelizzare il Nord Europa ma il progetto non gli riesce. La sua vita si conclude in un monastero fondato da lui: quello marchigiano di Val di Castro dove muore nel 1027. Nella pinacoteca di Ravenna vi è una bella tela del Guercino, vi è raffigurato un monaco vestito di bianco con alle spalle un angelo che picchia il demonio è: San Romualdo. San Pier Damiani scrive la vita di Romualdo qualche decennio dopo la sua morte, punteggiandola di episodi assai strani, pare che il diavolo fosse sempre pronto a tormentarlo e non riuscendo a corromperlo faceva in modo di guastare i suoi monaci: “Dovunque il Santo si recasse, (il demonio) istigava contro di lui l’animo dei suoi discepoli”. I tempi erano duri e gli uomini avidi e brutali, quindi non c’è da meravigliarsi se qualche monaco, si mise in testa di uccidere Romualdo, arrivando a pensare “all’omicidio devozionale”: uccidere il Santo per ottenerne le reliquie. Sull’isola del Pereo, si trovava tra due bracci meridionali del fiume Po e cioè tra il Po di Primaro a nord il Po di Badareno, nella zona dove oggi sorge il paese di Sant’Alberto, a dieci chilometri circa da Ravenna, Romualdo fonda un eremo e sempre qui, dove oggi sorge la frazione di San Romualdo, l’imperatore Ottone III edifica un monastero, per inviare monaci in Polonia, intitolato a S. Adalberto, vescovo e martire polacco. Romualdo, come la maggior parte dei Santi, mette paura ai potenti perché li esorta a una vita di rettitudine, ma chi ha il potere non può farlo anche se vorrebbe. Innumerevoli i miracoli effettuati dal Santo sia per il corpo che per la mente, inoltre ha che fare con miracoli con in mezzo degli alberi, tra cui anche una quercia, quasi come se Romualdo si ispirasse agli antichi druidi. Guarisce un prete dal mal di denti. Un faggio, sovrastante la sua cella abbattuto cade nella direzione opposta. Un contadino travolto dalla caduta di una quercia, rimane illeso. Romualdo guarisce un pazzo con un bacio e salva un ammalato grave con un po’ d’acqua. Un pezzo di pane benedetto da Romualdo risana una donna impazzita e libera un ragazzo dal demonio. Il diavolo sempre arrabbiato con lui, lo minaccia di morte, poi gli appare in forma di un cane dal pelo rosso che tenta di disarcionarlo, ma il Santo lo soverchia sempre. Romualdo fu viaggiatore in vita e in morte, infatti il suo corpo custodito sotto l’altare a Val di Castro fino al 1481, fu trafugato dai ladri che lo volevano portare a Ravenna. Scoperto il furto, le ossa del santo furono trasferite a Fabriano nella chiesa di San Biagio, dove riposano tuttora.

Dopo l’anno Mille, superata la paura della fine del mondo, nasce la voglia di cambiare le cose. Lo sviluppo della città, i servi della gleba vanno dalla campagna al centro in cerca di un nuovo lavoro, nasce così l’artigianato. Ma anche nel contado, i lavoratori della terra avanzano i loro diritti ottenendo l’enfiteusi, cioè la cessione di terre incolte a condizione di migliorarle. La nascita della Cavalleria medievale e delle grandi scuole monastiche, delle grandi città marinare: Amalfi, Venezia, Genova e Pisa ed altro ancora. Ma la decadenza morale con la ricerca dei privilegi economici rimane, allora come oggi. Nella Chiesa simonia e concubinato la fanno da padroni, inoltre nel 1054 i cristiani d’Oriente si distaccano definitivamente da Roma, nel 1059 inizia la questione delle investiture mentre alla fine del secolo avviene la Prima Crociata. A fronte di questo degrado spiccano delle figure di Santi che provengono nientedimeno che dalla Romagna. Uno è San Romualdo e uno San Pier Damiani. San Romualdo (951/1027) nasce a Ravenna, da una famiglia nobile ormai decaduta, lascia la sua casa e inizia una serie di peregrinazioni lungo l’Appennino con lo scopo di riformare i monasteri e gli eremi. Converte l’imperatore Ottone III che lo nomina abate di Sant’Apollinare in Classe, ma lui rifiuta non vuole altro che essere un povero eremita, in questo e nel peregrinare ricorda un poco San Francesco ma è un po’ più aggressivo: tenta di strangolare un abate che si è comprato una carica. Fonda numerosi eremi, l’ultimo dei quali é Camaldoli, centro di preghiera e di cultura ancora oggi, nelle Foreste del Casentino. Tenta di evangelizzare il Nord Europa ma il progetto non gli riesce. La sua vita si conclude in un monastero fondato da lui: quello marchigiano di Val di Castro dove muore nel 1027. Nella pinacoteca di Ravenna vi è una bella tela del Guercino, vi è raffigurato un monaco vestito di bianco con alle spalle un angelo che picchia il demonio è: San Romualdo. San Pier Damiani scrive la vita di Romualdo qualche decennio dopo la sua morte, punteggiandola di episodi assai strani, pare che il diavolo fosse sempre pronto a tormentarlo e non riuscendo a corromperlo faceva in modo di guastare i suoi monaci: “Dovunque il Santo si recasse, (il demonio) istigava contro di lui l’animo dei suoi discepoli”. I tempi erano duri e gli uomini avidi e brutali, quindi non c’è da meravigliarsi se qualche monaco, si mise in testa di uccidere Romualdo, arrivando a pensare “all’omicidio devozionale”: uccidere il Santo per ottenerne le reliquie. Sull’isola del Pereo, si trovava tra due bracci meridionali del fiume Po e cioè tra il Po di Primaro a nord il Po di Badareno, nella zona dove oggi sorge il paese di Sant’Alberto, a dieci chilometri circa da Ravenna, Romualdo fonda un eremo e sempre qui, dove oggi sorge la frazione di San Romualdo, l’imperatore Ottone III edifica un monastero, per inviare monaci in Polonia, intitolato a S. Adalberto, vescovo e martire polacco. Romualdo, come la maggior parte dei Santi, mette paura ai potenti perché li esorta a una vita di rettitudine, ma chi ha il potere non può farlo anche se vorrebbe. Innumerevoli i miracoli effettuati dal Santo sia per il corpo che per la mente, inoltre ha che fare con miracoli con in mezzo degli alberi, tra cui anche una quercia, quasi come se Romualdo si ispirasse agli antichi druidi. Guarisce un prete dal mal di denti. Un faggio, sovrastante la sua cella abbattuto cade nella direzione opposta. Un contadino travolto dalla caduta di una quercia, rimane illeso. Romualdo guarisce un pazzo con un bacio e salva un ammalato grave con un po’ d’acqua. Un pezzo di pane benedetto da Romualdo risana una donna impazzita e libera un ragazzo dal demonio. Il diavolo sempre arrabbiato con lui, lo minaccia di morte, poi gli appare in forma di un cane dal pelo rosso che tenta di disarcionarlo, ma il Santo lo soverchia sempre. Romualdo fu viaggiatore in vita e in morte, infatti il suo corpo custodito sotto l’altare a Val di Castro fino al 1481, fu trafugato dai ladri che lo volevano portare a Ravenna. Scoperto il furto, le ossa del santo furono trasferite a Fabriano nella chiesa di San Biagio, dove riposano tuttora.

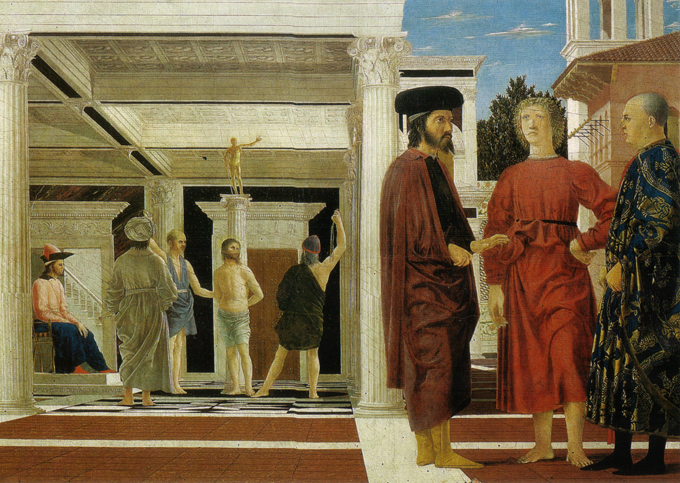

immagine: San Romualdo a Camaldoli

articolo già pubblicato sul quotidiano “La Voce di Romagna” il giorno 22/02/2016